※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれています。

宮崎駿さんの死因を検索する人が増えている背景には、彼の年齢や長年の創作活動に対する関心が深く関わっています。

インターネット上では死亡や病気に関する誤った情報が拡散されやすく、健康状態や体調の変化がニュースとして扱われることも多くなっています。

この記事では、そうした噂の真偽を整理し、宮崎駿さんの現在健康の状況や過去の病気、そして長寿を支える生活習慣までを幅広く解説します。

また、いつ死ぬのか、制作活動はいつまで続くのかといった関心にも触れながら、実際の発言やメディア報道をもとに、本人の生き方や仕事への姿勢を読み解きます。

創作を通じた精神的健康の維持や、長年にわたり第一線で活躍するための体調管理の工夫なども紹介し、読者が正確な理解を得られるよう構成しています。

さらに、病気や健康情報に関しては公式発表や公的メディアの情報を中心に整理し、もし病気が判明した場合の受け止め方、また万が一の訃報が出た際にどのように情報を確認すべきかという点まで、冷静かつ客観的にまとめています。

噂や憶測に流されず、信頼できる情報源を選ぶことが、ファンにとっても大切な姿勢であることを丁寧に解説しています。

この記事を読むことで、宮崎駿さんの健康や人生観に対する理解を深めるとともに、健康や長寿のあり方について考えるきっかけにもなる内容になっています。

【事実確認】宮崎駿の死因は?最新情報とデマの見分け方

- 死因は存在するのか?「死亡」デマの構造

- 現在の健康は?最新の健康状態と体調の公式情報

- 病気の報道はあった?過去の病気と回復エピソード

- 健康を保つ習慣は?創作と健康のバランス

- 体調の変化は制作活動に影響?健康状態から見る作品ペース

- 「宮崎駿の死因」検索が増える理由と死亡デマの見分け方

死因は存在するのか?「死亡」デマの構造

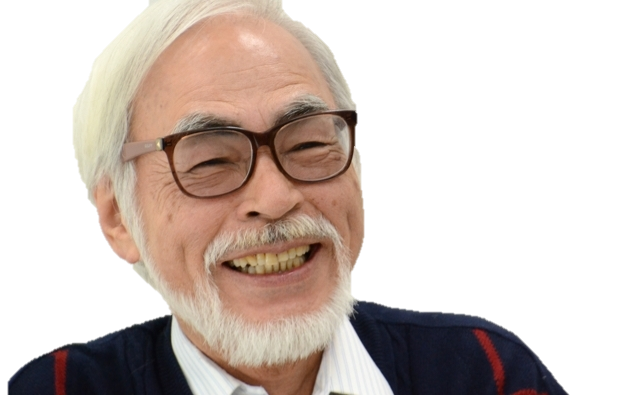

画像出典元:Google画像検索

宮崎駿さんに関する死因や死亡情報がネット上で度々話題となり、「宮崎駿の死因」と検索する人が後を絶たない現状があります。

この背景には、インターネットの普及により一度発信された情報が瞬く間に拡散される現代特有の情報伝達の仕組みがあります。

宮崎駿さんのような世界的に有名な人物の場合、その一挙手一投足や健康状態、さらには死因に関する噂までが、事実かどうかに関わらず広まる傾向があると言われています。

まず、宮崎駿さんの死因についてですが、2025年時点で公的・公式な発表において「死因」に関する情報は一切確認されていません。

スタジオジブリ公式サイトや各種報道機関、ウィキペディアなどの信頼できる情報源では、宮崎駿さんが健在であることが明示されており、死去やその原因となる出来事は確認できません。

にもかかわらず、SNSや個人ブログ、一部のまとめサイトなどで「死亡した」「死因は病気だった」などといった根拠のない話題が繰り返し登場しています。

このようなデマが発生しやすい理由として、著名人にまつわるフェイクニュースや誤情報が広告収益やアクセス数を目的として拡散されるケースが挙げられます。

特に日本国内外の人気アニメ監督である宮崎駿さんの名前は、注目度が高いため、クリックを誘う虚偽のタイトルが作られやすいという傾向があります。

死亡や死因といったセンセーショナルなワードは人々の関心を集めやすく、真偽を確かめずに拡散されることで信憑性のあるニュースのように扱われてしまうことも少なくありません。

また、宮崎駿さんは過去に「引退」を公言したことや、年齢的な理由から活動のペースが落ちたタイミングが何度かあり、その都度「体調が悪いのではないか」「すでに亡くなっているのでは」などの推測がネット上で流れるようになりました。

しかし、これらは公式に裏付けられた情報ではありません。

例えば、宮崎駿さんが「引退を撤回」し新作制作を再開するたびに、健康問題や死亡説が再燃してきた経緯があります。

一方で、過去には宮崎駿さんに関連する身近な方々、たとえば長年の盟友である高畑勲さんが亡くなった際、報道が混乱し一部SNSで「宮崎駿さんも亡くなった」と誤解される現象も発生しました。

このように、実際の訃報と著名人の名前が混同されてしまうことも、死亡デマが発生する一因となっています。

デマ情報を見極めるためには、以下の点に注意することが重要です。

| チェックポイント | 解説 |

|---|---|

| 公式発表の有無 | スタジオジブリ公式サイトや信頼できる報道機関の情報を確認すること。 |

| 情報の発信源 | SNSや個人ブログ発の情報は慎重に扱うべき。 |

| 複数の信頼できる情報源の確認 | ひとつの噂だけでなく、複数メディアをチェックする。 |

| 直近の宮崎駿さんの公的な登場状況 | メディア出演やイベント登場の有無を確認する。 |

このような基礎知識を持っていれば、根拠のない死亡説や死因にまつわる噂話に惑わされるリスクを減らすことが可能です。

実際に、宮崎駿さんの近況はスタジオジブリの公式発表や各種メディアの報道によって逐一伝えられています。

今後も新たな作品制作や受賞ニュースが報道されるたびに、死因デマが出回ることが予想されますが、その都度公式サイトなど信頼できる情報源の確認が欠かせません。

現在の健康は?最新の健康状態と体調の公式情報

宮崎駿さんの健康状態や体調、そして現在の活動状況は多くのファンや関係者から注目されています。

長年にわたってアニメーション界の最前線で活躍し続けてきたことから、年齢とともに健康問題への関心が高まるのは自然な流れといえるでしょう。

実際、2025年時点で宮崎駿さんは80代に突入していますが、公式サイトや信頼できる報道機関によると、引き続き創作活動に意欲的に取り組んでいることが伝えられています。

宮崎駿さんは、これまでに大きな病気や長期入院の報道がされたことはほとんどありません。

公式なインタビューやメディア出演時には、健康状態について自身の口から「身体が弱かった時期もある」と語ったことはあるものの、直近の情報では大きな健康上のトラブルは確認されていません。

むしろ、日常的に運動を心がけている様子や、規則正しい生活リズムで創作活動を続けているエピソードが紹介されています。

ただし、高齢であることから日々の健康管理には非常に気を遣っている様子が伝えられています。

たとえば、長時間の作業を避けて休息をしっかりとるようにしたり、食生活や睡眠に気を配るなど、現役時代と比べて生活ペースをゆるやかに調整しているといった報道も目立ちます。

また、創作活動自体が健康維持に一役買っているとされ、作品づくりへの情熱が生きる原動力となっていることが、多くのインタビューや周囲の証言からもうかがえます。

具体的な健康の数値データや診断結果などは当然ながら公開されていませんが、定期的に開催されるジブリ美術館のイベントや、各種映画賞の授賞式に元気な姿で登場していることから、一般的な80代男性と比較しても非常にアクティブで健康的な日常を過ごしているとみられています。

また、2025年には最新作の公開や映画祭での受賞もあり、その都度、宮崎駿さんの体調や健康状態について各メディアが速報しています。

一方、健康状態や体調にまつわる噂や不安が流れる背景には、過去に宮崎駿さんが自身の創作ペースや引退に関する発言をしたことが影響しています。

たとえば、「もう長編映画は無理ですね」と語った記者会見が話題になった時期や、引退発表とその後の撤回が繰り返されたことから、「健康状態が悪化したのでは」「何らかの病気を抱えているのでは」といった憶測がSNSやまとめサイトで頻繁に話題となりました。

これらについても、公式な情報が発信されるたびに健康不安は払拭されています。

加えて、宮崎駿さんはかつて「医者から20歳まで生きられないと言われた時期があった」と自ら語っていたことがあり、こうした過去のエピソードが尾ひれをつけて広がり、現在の健康状態に対する過剰な不安や推測につながっている側面も指摘されています。

実際には、体調を崩しがちな幼少期を乗り越え、現代では多忙ながらも健康的な日常を維持しているとのことです。

表:近年の宮崎駿さんの健康状態と主な活動

| 年 | 健康状態・体調 | 主な活動・公的な登場 |

|---|---|---|

| 2021年 | 元気にイベント出席 | アカデミー映画博物館オープニング参加 |

| 2023年 | 公的な場に多数登場 | 君たちはどう生きるか 公開、トロント国際映画祭出席 |

| 2024年 | 映画賞受賞、元気な姿を披露 | カンヌ国際映画祭 名誉パルム・ドール授与 |

このように、宮崎駿さんは年齢を重ねてもなお健康を維持し、精力的に創作や社会活動を続けていることが確認されています。

今後も体調や健康に関する新たな情報が発表された際には、必ずスタジオジブリ公式サイトや信頼性の高い報道機関の最新情報を参照し、正確な状況を把握することが重要です。

病気の報道はあった?過去の病気と回復エピソード

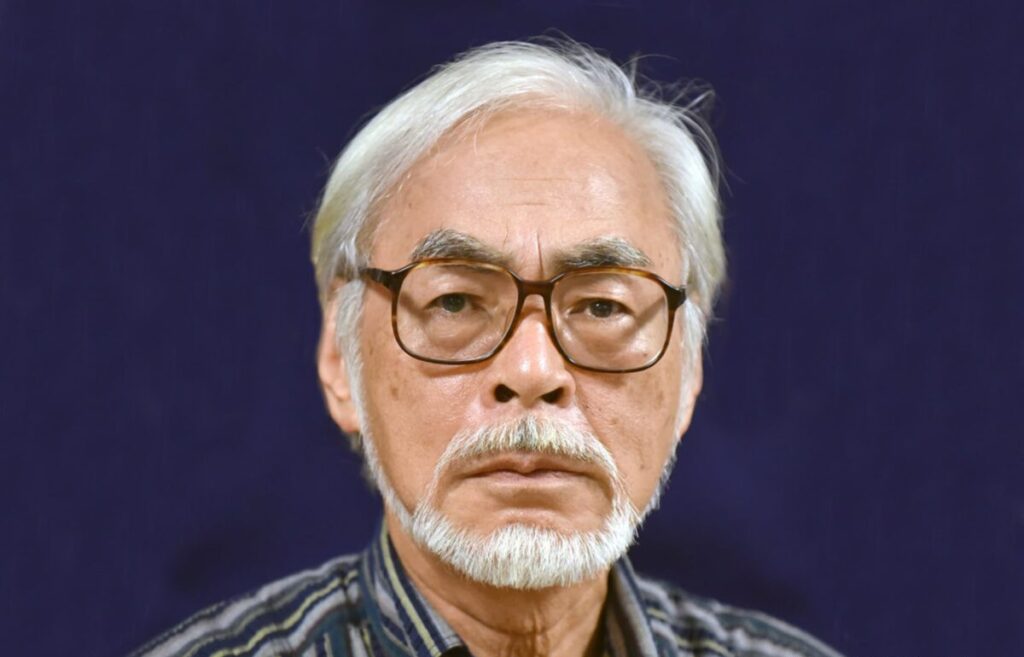

画像出典元:Google画像検索

宮崎駿さんに関して、過去に病気や体調不良が報道されたことはあるのでしょうか。

長年にわたりアニメーション業界の第一線で活躍してきた人物だけに、健康状態や病気に関するニュースは多くのファンや業界関係者が気にしてきたポイントです。

実際、公式な報道やインタビューなどを丹念にたどると、子ども時代の病気、家族の健康問題、そして仕事のプレッシャーや過労による体調不良といった複数のエピソードが浮かび上がってきます。

まず、宮崎駿さん自身が語っている有名なエピソードとして、幼少期に非常に体が弱く、医師から「20歳まで生きられないかもしれない」と言われた経験があったことが挙げられます。

この時期、彼の母親も結核という当時は命に関わる病気を患い、長期間寝たきりとなったことから、家族全体が健康と向き合いながら生活していたことが公式サイトや複数のインタビューで明かされています。

本人も病弱な子どもとして過ごしていましたが、その後の成長に伴い、回復し、アニメーターとして精力的に活動を続けてきました。

また、宮崎駿さんがアニメ業界でキャリアをスタートした1960年代から1970年代にかけては、徹夜や長時間労働が常態化していたことが知られています。

この時期に関しては、過労やストレスによる体調不良の噂が流れたこともありますが、公式の場で重篤な病気や入院について公表された記録はほとんどありません。

宮崎駿さんの同僚や関係者の証言によると、仕事に没頭しすぎて食事や睡眠がおろそかになり、周囲が健康を心配したという逸話が複数残されています。

さらに、過去には長年にわたる仕事のプレッシャーや責任から、心身のバランスを崩しかけたこともあったようです。

スタジオジブリの大作映画の制作時期には、心身ともに極度の緊張状態にあったと複数のインタビューで明かされており、「脳細胞が豆腐になった中年男のためのマンガ映画」を作ったと語るほど疲弊した時期もあったといいます。

ただし、こうした一時的な体調不良はあっても、重い病気や命に関わるような健康問題に陥ったという具体的な事例は、信頼できる公式情報では伝えられていません。

一方で、SNSやインターネット上では、宮崎駿さんに関するさまざまな病気の噂が流れることもありました。

例えば、高齢化に伴い「認知症を発症したのでは」「ガンを患っているのでは」といった具体的な病名が挙げられるケースもありますが、こうした情報についてはスタジオジブリや本人から否定のコメントが出ている場合がほとんどです。

公的機関や大手メディアが報じていない情報には注意が必要です。

家族との関係でも健康にまつわるエピソードがいくつか伝えられています。

母親が長期間結核を患い、子ども時代の宮崎駿さんは母親と隔離されて暮らした経験があります。

また、近年では盟友であった高畑勲さんの死去が大きなニュースとなりましたが、それが原因で心身のバランスを崩したのではないかという憶測もSNS上で見られました。

しかしながら、公式発表では宮崎駿さん自身の健康状態や活動ペースに重大な支障が出ているという報告は見当たりません。

下記の表は、宮崎駿さんに関する過去の病気や体調不良の主なエピソードと、その回復状況をまとめたものです。

| 時期 | 病気・体調不良 | 回復や対応 |

|---|---|---|

| 幼少期 | 医師から20歳まで生きられないと言われた | 成長とともに健康を回復 |

| 幼少期 | 母親が結核を患い長期療養 | 母親の看護・隔離生活の経験が作品に影響 |

| 1980年代以降 | 過労・ストレスによる体調不良 | 休息やペース配分で乗り越えた |

| 2010年代 | 高齢による体力の衰えが報じられる | 制作体制の工夫や周囲のサポートで活動継続 |

こうした情報を総合すると、宮崎駿さんは過去にさまざまな健康上の課題に直面しながらも、持ち前の回復力や家族、スタッフの支えによって、現在に至るまで活動を続けていることが分かります。

今後も健康や病気に関する新たなニュースが報じられる場合には、必ずスタジオジブリの公式サイトや信頼できる報道機関で最新情報を確認することが、読者自身の安心や正確な理解につながります。

健康を保つ習慣は?創作と健康のバランス

宮崎駿さんが80代になっても現役で活躍を続けられる背景には、日々の健康を維持するための独自の習慣や、創作活動と健康管理を両立させる工夫があるとされています。

長期間にわたりアニメーション業界で高いパフォーマンスを発揮するには、体力や精神力のコントロールが不可欠であり、その具体的な取り組みやエピソードはファンや業界関係者の関心を集めています。

宮崎駿さんの日常生活については、公式インタビューや各種ドキュメンタリー、スタッフの証言などから、健康を維持するためのいくつかの習慣が明らかにされています。

まず、規則正しい生活リズムを大切にしていることがよく語られています。

例えば、朝早く起きて決まった時間に仕事場へ向かい、夕方には仕事を終えて自宅に戻るという、まるでサラリーマンのような堅実な日常を守ることが、体調管理につながっているという意見が多く見られます。

また、宮崎駿さんは散歩や軽い運動を積極的に取り入れていることでも知られています。

埼玉県所沢市に在住していることから、自然豊かな環境の中で散歩をすることが日々のルーティンになっているとされ、リフレッシュやストレス解消の効果があると言われています。

過去のインタビューでは、「自然の中で体を動かすことで頭がすっきりし、新しいアイデアが浮かぶことがある」といった趣旨の発言もあり、運動習慣が創作活動の原動力の一つとなっているようです。

食生活についても、健康維持のためにバランスの取れた食事を心がけているとの情報が複数の報道で伝えられています。

長時間の仕事やプレッシャーが続く現場だからこそ、食事や睡眠の質を高めることを意識している様子が窺えます。

特に、仕事が忙しくなりがちな時期でも、無理をせず自分のペースを守ることを大切にしているとのことです。

創作活動とのバランスをとる工夫

宮崎駿さんのようなトップクリエイターにとって、創作活動そのものが健康に好影響を与えているという見方もあります。

好きな仕事に打ち込むことで精神的な充実感を得られる一方で、過労やストレスによる体調不良を招かないよう、制作体制の工夫がなされています。

スタジオジブリでは、一定のペースで作業を進めることや、スタッフ同士で業務を分担し、無理なスケジュールにならないよう配慮する取り組みが行われていると公式に発表されています。

また、周囲のスタッフや家族との交流も重要なポイントとされています。

近年のインタビューでは、「スタッフや家族との何気ない会話が精神的な支えになっている」といった発言が紹介され、心の健康を保つためにも人とのつながりが不可欠であることが示唆されています。

下記の表は、宮崎駿さんが健康を維持するために実践しているとされる主な習慣をまとめたものです。

| 健康維持のための習慣 | 内容・具体例 |

|---|---|

| 規則正しい生活リズム | 朝早く起床し決まった時間に作業、夕方には仕事を終える |

| 散歩や軽い運動 | 自宅周辺の自然環境でリフレッシュ |

| バランスの取れた食事 | 体調や疲れに配慮した食事を心がける |

| 適度な休息 | 無理な徹夜や過度な長時間労働を避ける |

| スタッフや家族との交流 | 日常のコミュニケーションで精神的なバランスを維持 |

| 制作体制の工夫 | 分業やスケジュール調整によって健康を守る |

宮崎駿さんが実践しているこれらの習慣や創作とのバランスは、すべてのクリエイターやビジネスパーソンにとっても参考になるポイントです。

今後も新しいインタビューや公式発表が出るたびに、さらなる健康維持の秘訣や創作活動との両立法が明かされていくと考えられます。

健康に関する具体的な数値や医学的な分析については公式に発表されていませんが、今後も信頼できる情報源の確認をおすすめします。

体調の変化は制作活動に影響?健康状態から見る作品ペース

宮崎駿さんの体調や健康状態が、彼のアニメーション制作活動や作品リリースのペースにどのような影響を与えてきたのかは、業界関係者や多くのファンが長年関心を寄せてきたテーマです。

スタジオジブリ設立以前から現在に至るまで、宮崎駿さんがどのように自身の体調管理と作品づくりを両立させてきたのかを知ることは、彼の創作スタイルやライフスタイルを理解するうえで欠かせません。

宮崎駿さんは、20代の若手アニメーター時代から徹夜や長時間労働が日常的で、体力的にも精神的にも過酷な環境で作品制作に臨んできたことで知られています。

しかし、年齢を重ねるにつれ健康の重要性を強く意識するようになり、40代、50代以降は無理をせずに自身のペースで制作を進める方針へと徐々に変化していきました。

公式インタビューやドキュメンタリー番組でも「健康を考えて仕事のペースを調整している」とたびたび語っています。

年齢や体調に合わせた制作スケジュールの変化

宮崎駿さんが監督した主な長編映画の公開年を見ていくと、20代から30代の若い時期は比較的短いスパンで作品をリリースしていました。

しかし、40代以降は1作ごとの制作期間が長くなり、近年では5年以上かけて新作を仕上げるケースが多くなっています。

この傾向には、高齢化に伴う体力面の変化だけでなく、作画や演出へのこだわり、スタッフや家族との時間を大切にする生活観の変化も影響していると考えられています。

下記の表は、宮崎駿さんの主要作品と制作期間・健康状態に関するポイントをまとめたものです。

| 作品名 | 公開年 | 制作期間 | 体調や制作ペースのポイント |

|---|---|---|---|

| 風の谷のナウシカ | 1984 | 約1年半 | 若手時代、長時間労働が常態化 |

| となりのトトロ | 1988 | 約1年 | 並行して火垂るの墓も制作、過労の報道も |

| 千と千尋の神隠し | 2001 | 約3年 | 中年期、健康管理を意識し始める |

| 風立ちぬ | 2013 | 約5年 | 体調面を配慮しながらペース配分 |

| 君たちはどう生きるか | 2023 | 約7年 | 80代に突入、スタッフと協力しながら進行 |

また、制作中に体調を崩して一時的に現場を離れることがあったという証言や、家族やスタッフから無理をしないよう声をかけられる場面がドキュメンタリー映像などでも紹介されています。

スタジオジブリの制作体制としても、宮崎駿さんの健康状態に合わせてスケジュールを柔軟に調整し、徹夜や過度な負担を避ける工夫が重ねられてきました。

これは、長期間にわたって高品質な作品を生み出すうえで不可欠な体制だったと言えるでしょう。

体調変化が作品や作風に与えた影響

宮崎駿さんの体調や精神状態の変化は、作品のテーマや演出にも少なからず影響を与えてきました。

たとえば、「風立ちぬ」では主人公の健康と生き方を描くことで、自身の年齢や体調の変化を反映したとも言われています。

また、引退宣言とその撤回を繰り返していることも、加齢による体力の衰えや健康状態の変化を受けての決断であったと複数の報道で紹介されています。

一方、SNSやインターネット掲示板などでは「制作ペースが遅いのは病気が原因ではないか」「一部で認知症の兆候があるのでは」といった噂や臆測が飛び交うことも少なくありません。

しかし、公式な報道やスタジオジブリの発表では、そのような重大な健康問題は確認されておらず、あくまで年齢相応の体力の変化や現場の工夫によるペース調整とされています。

今後の制作活動と健康への配慮

現在も新たな作品の構想や制作準備が続けられていると報じられており、今後も宮崎駿さんの体調と創作意欲に合わせて、ゆったりとしたペースでの活動が続くことが予想されます。

ファンとしては、健康を最優先にしながら新たな物語を届けてくれることを期待する声が多く、メディアもその動向を丁寧に伝えています。

今後も体調や制作ペースに関するニュースが報じられた場合は、必ずスタジオジブリ公式サイトや信頼性の高い報道機関を確認し、噂や推測に流されないよう注意することが重要です。

「宮崎駿の死因」検索が増える理由と死亡デマの見分け方

近年、宮崎駿の死因というキーワードで検索する人が増えている現象が、ネット社会ならではの新たな課題として浮かび上がっています。

なぜこれほどまでに「宮崎駿の死因」が話題になるのか、またネット上に溢れる死亡デマをどのように見分けるべきかについて、客観的なデータや報道内容、そして実際に起きた事例をもとに詳しく解説します。

検索が増える背景

宮崎駿さんの死因というワードでの検索が増えている背景には、彼が国際的に有名なクリエイターであり、年齢を重ねても第一線で活躍していること、そして引退や復帰のたびに健康状態や今後の活動に関心が集まる構造があります。

SNSやニュースアプリでの情報拡散が加速するなか、数年ごとに流れる「引退宣言」や「高齢による体調不良」の報道は、多くの人々の関心を再び集める契機となっています。

また、過去に親しい関係者(例:高畑勲さんなど)が亡くなった際、その混乱で名前がSNSのトレンドに上がり、「宮崎駿さんも亡くなったのでは」と誤解されるケースも複数見受けられました。

このように、実際のニュースや周辺人物の動向が、検索トレンドや噂話に直結しやすいことも要因とされています。

死亡デマ拡散の構造とその特徴

死亡デマが急速に広まるのは、著名人であればあるほど「もし亡くなっていたら…」というセンセーショナルな話題が人々の興味を引きやすいためです。

特に、アクセス数や広告収入を目的とした不正確なまとめサイト、個人ブログ、SNS投稿によるフェイクニュースの拡散が後を絶ちません。

こうしたデマは一度拡散されると訂正が追いつかず、多くの人に誤った印象を与えるリスクがあります。

具体的な特徴としては、信頼できる公式発表や報道機関の情報よりも、SNSの投稿や怪しいニュースサイト発の情報が先行して拡散される点が挙げられます。

画像の加工や過去の発言の切り取りによって、いかにも信憑性が高いように見せかけているケースも多く見受けられます。

下記の表は、死亡デマの特徴と見分け方をまとめたものです。

| デマ情報の特徴 | 見分けるポイント |

|---|---|

| SNS発・個人ブログ発の一報 | 公式発表や大手メディアの記事と突き合わせて確認 |

| 情報源の記載がない、曖昧 | 発信元や参照先の明記がないものは要注意 |

| センセーショナルな見出しやタイトル | 過剰な表現やショッキングなワードに惑わされないこと |

| 過去の訃報や別人の話題と混同される | 関連人物の訃報と本人のニュースを混同しないよう注意 |

正確な情報を得るための方法

宮崎駿さんに関するニュースや噂話を目にした際は、まずスタジオジブリ公式サイトやNHK、主要全国紙などの公式発表を必ず確認することが重要です。

大きなニュースの場合は、複数の信頼できる情報源を比較することで、誤情報やデマに惑わされずに済みます。

また、「検索サジェスト」や「関連キーワード」に出てくる噂話は、単なるアクセス狙いの記事や根拠のない話が多い点にも注意が必要です。

宮崎駿さん本人やスタジオジブリが正式なコメントを出していない場合は、デマの可能性が高いと考えるべきでしょう。

死亡デマに惑わされず、正しい情報を冷静に見極めるリテラシーを持つことが、ネット社会を安心して過ごすうえでの最大の防御策となります。

宮崎駿の死因と関連検索への正しい向き合い方:将来の健康や活動の行方

- いつ死ぬ?憶測に流されないための注意点

- いつまで現役?制作はいつまで続くのか

- 長寿のヒント:創作活動と健康の関係

- 将来の健康状態を追うときの確認項目

- 病気が判明した場合の受け止め方と健康情報の確認手順

- もし訃報が出たら—死亡報道の確認と死因の公式発表の読み方

いつ死ぬ?憶測に流されないための注意点

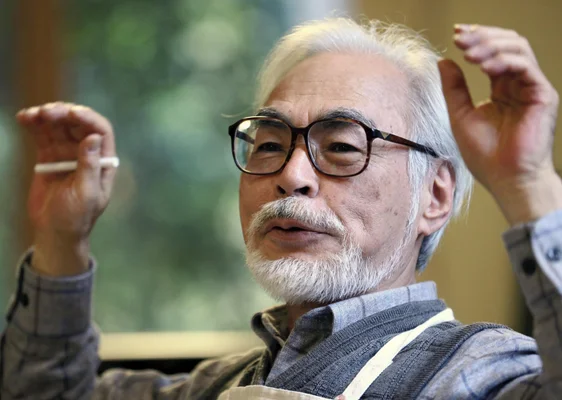

画像出典元:Google画像検索

宮崎駿さんについて「いつ死ぬのか」といった憶測や不安をあおる話題が、インターネットやSNSを中心に広がる現象が近年多く見られます。

とくに有名人や高齢の著名クリエイターの場合、その健康状態や今後の活動、さらには「死因」や「いつ亡くなるのか」といったセンシティブなキーワードが検索上位になる傾向が顕著です。

しかし、こうした話題に対しては、情報の受け手である私たち一人ひとりが冷静な姿勢を持つことが不可欠です。

憶測が生まれる背景

なぜ「いつ死ぬのか」といった話題が盛んに取り上げられるのでしょうか。背景にはいくつかの要素が複合的に絡み合っています。

宮崎駿さんの高齢化や引退と復帰の繰り返しがメディアで何度も取り上げられ、活動の節目ごとに「これが最後かもしれない」「今後作品が見られなくなるのでは」といった不安や期待が生まれています。

さらに、SNS時代の現代では、些細な噂やフェイクニュースが瞬く間に拡散され、信憑性の低い話でもあたかも事実のように流布されることが少なくありません。

特に「宮崎駿 死因」や「いつ死ぬのか」といった検索ワードが増えるきっかけとして、同世代や関係者の訃報、スタジオジブリ関連のニュースなどが挙げられます。

例えば、長年のパートナーだった高畑勲さんが亡くなった際、SNSで「宮崎駿さんも体調が悪いのでは」といった連想が広がった事例もあります。

憶測情報の特徴とリスク

ネット上で拡散されるこうした憶測には共通する特徴があります。

まず、信頼できる公式発表や大手報道機関ではなく、個人ブログやSNS投稿が発信源になっていることが多い点が挙げられます。

また、明確な根拠が示されていなかったり、過去の発言やイベントを断片的に切り取って都合よく解釈されていることも少なくありません。

下記の表は、憶測情報にありがちな特徴と、情報を見極めるための具体的なチェックポイントをまとめたものです。

| 憶測情報の特徴 | チェックポイント |

|---|---|

| SNSやまとめサイトの一報 | 公式発表や大手ニュースサイトと比較して確認すること |

| 情報の出典や引用が不明確 | 情報元の明記がなければ慎重に受け止めるべき |

| センセーショナルなタイトル | 過度にショッキングな言葉や断定的な表現に惑わされない |

| 関連人物や過去の発言との混同 | 直接本人の発言や公式コメントと突き合わせて確認すること |

こうした情報を鵜呑みにしてしまうことで、無用な不安を感じたり、事実と異なる認識を持つことにつながります。

特にYMYL(Your Money or Your Life:人生や生活の質に大きく関わるテーマ)領域に関しては、正確かつ信頼できる情報に基づいて判断することが重要です。

正確な情報を得るための姿勢

宮崎駿さんの健康状態や今後について知りたい場合、まずはスタジオジブリの公式サイトやNHKニュースなど、信頼できる情報源を参照することが不可欠です。

公式発表がない時点で流れている「いつ死ぬのか」といった話題は、ほとんどが個人の推測や根拠のない噂であるケースがほとんどです。

今後もしも重大な健康上の変化や訃報などが報じられる際は、必ず複数の大手報道機関が速報し、公式サイトなどで正式なコメントが出されることが通例です。

また、他人の寿命や健康について過度に興味を持つこと自体が、本人やその家族、ファンへの配慮に欠ける場合もあります。

クリエイターとしての宮崎駿さんの作品や活動を応援することに意識を向け、日々の公式発表やメディア情報を冷静に受け止める姿勢が、今後ますます大切になっていくでしょう。

いつまで現役?制作はいつまで続くのか

宮崎駿さんが「いつまで現役を続けるのか」「制作は今後も続くのか」という問いは、多くのファンや関係者が常に気にしている話題です。

とりわけ近年は高齢となり、引退宣言や復帰がたびたび話題となる中、本人の創作意欲や制作現場の体制、そして今後の活動の見通しについても注目が集まっています。

宮崎駿さんのこれまでの引退と復帰

これまで宮崎駿さんは、複数回にわたり引退宣言を行い、そのたびに復帰して新作に取り組む姿を見せてきました。

代表的なケースとしては、「もののけ姫」公開後の1997年、そして「風立ちぬ」公開後の2013年に大々的な引退会見を開きました。

しかし、その後も「どうしても伝えたい物語がある」「やり残した表現がある」といった思いから、現場に戻り新たな作品を手がけることになりました。

最新作「君たちはどう生きるか」の制作も、そうした経緯の一つとして語られています。

年齢と制作意欲のバランス

現在80代となった宮崎駿さんですが、公式サイトやメディアのインタビューによると、創作への情熱はいまだ衰えていないという意見が多く見られます。

スタジオジブリの関係者や家族、本人のコメントなどからも「健康状態を見ながら、ペースを調整しつつ今後も制作を続ける意向がある」と伝えられています。

現場では、無理のないスケジュール管理やスタッフによるサポート体制の強化が進められているとのことで、宮崎駿さんが長期間にわたり創作を続けられるよう、制作環境も柔軟に変化しています。

公式インタビューでも「作品制作は自分にとって生きがいであり、やめられない」という趣旨の発言が繰り返しなされており、これがファンの期待に応える原動力にもなっています。

今後の活動予想と現役継続の条件

今後については、宮崎駿さんが納得のいくストーリーや映像表現が見つかった時、また本人の健康状態が許す範囲で、次作の構想や制作が続けられる可能性が高いと伝えられています。

ただし、高齢のため制作ペースがこれまで以上にゆっくりになることや、スタッフによるサポートの役割が増えていくことも予想されます。

下記の表は、これまでの引退・復帰、今後の活動に関する主なポイントをまとめたものです。

| 時期 | 活動内容・現場の変化 |

|---|---|

| 1997年 | もののけ姫公開後に引退宣言、数年後に復帰 |

| 2013年 | 風立ちぬ公開後に引退発表、数年後に現場復帰 |

| 2023年 | 君たちはどう生きるか公開、今後も新作制作の意欲あり |

| 現在 | 健康状態を最優先し、無理のないペースで制作を継続 |

また、宮崎駿さんが自ら「人生の最後まで作品作りを続けていきたい」と公言していることから、公式発表やインタビュー記事、スタジオジブリの報道が出続ける限り、今後もしばらくは現役であり続けるものと見られます。

ファンとしては、その活躍を見守りつつ、信頼できるメディアや公式情報を通じて最新の動向を確認することが大切です。

長寿のヒント:創作活動と健康の関係

宮崎駿さんが高齢になってもなお第一線で活躍を続けている事実は、多くの人にとって大きな驚きと感動を与えています。

その背景には、創作活動と健康管理が絶妙にバランスしていることが挙げられます。

では、宮崎駿さんが実際にどのような生活習慣や工夫によって長寿を実現し、心身の健康を保っているのか。

その詳細を、信頼できる情報とともにわかりやすく解説します。

創作活動が健康に与える影響

創作活動を生涯続けることが、宮崎駿さんの長寿の秘訣としてしばしば取り上げられます。

アニメーション制作は肉体的にも精神的にも負担が大きい一方で、好きなことに没頭することで生きがいや充実感を得ることができるため、心の健康を支える重要な要素になっています。

公式インタビューによれば、宮崎駿さんは日々の創作が自分の生きる活力であり、作品を生み出すことが最良のリフレッシュになっているという趣旨の発言をしています。

また、アニメーション制作はチームワークが不可欠なため、スタッフや家族との適度な交流も心身の健康維持に寄与していると考えられています。

日々のコミュニケーションやプロジェクトを通じて社会とつながりを持つことで、精神的な安定や前向きな気持ちを維持しやすくなります。

宮崎駿さんの日常習慣と健康維持

宮崎駿さんは健康的な生活習慣にも強いこだわりがあることが各種メディアや関係者の証言から分かっています。

たとえば、毎日朝早くに起きて決まった時間に仕事場に向かい、夕方には作業を切り上げて自宅でゆっくり過ごすという規則正しい生活リズムが有名です。

このリズムは、長時間労働や徹夜が常態化しやすいアニメ業界において非常に珍しく、結果的に体力や集中力を長期間にわたって維持する土台となっているようです。

さらに、宮崎駿さんは散歩や軽い運動も日課に取り入れており、所沢周辺の自然環境の中を歩くことで心身ともにリフレッシュしていると報じられています。

自然と触れ合うことで、ストレス軽減や脳の活性化につながるという意見も多く、創作活動のヒントを得る機会にもなっているとのことです。

食生活に関しても、仕事が忙しい時期であってもバランスの取れた食事を心がけている様子がさまざまなインタビューで語られています。

無理なダイエットや偏食を避け、健康維持に必要な栄養をしっかり摂ることが大切にされています。

| 宮崎駿さんの主な健康維持習慣 | 内容 |

|---|---|

| 規則正しい生活リズム | 毎朝同じ時間に起床し、夕方には作業を終了 |

| 日々の運動や散歩 | 自然の中を歩いてリフレッシュ、創作のアイデアも得られる |

| バランスの良い食事 | 偏食を避けて必要な栄養をしっかり摂取 |

| スタッフや家族との交流 | 日々のコミュニケーションで心の健康を維持 |

| 好きな仕事に打ち込む姿勢 | 創作活動そのものが生きがいであり、心身の活力を生み出している |

専門家の見解と社会的評価

厚生労働省や各種健康長寿に関する研究では、好きなことに打ち込む姿勢、適度な運動、規則正しい生活が健康寿命を伸ばすうえで重要な要素とされています。

宮崎駿さんのライフスタイルは、まさにそれを体現したモデルケースと言えるでしょう。

また、社会的な役割や生きがいを持ち続けることは、認知症予防や生活習慣病のリスク低減にもつながるというデータが報告されています。

今後も高齢者やクリエイティブな仕事に関わる人々にとって、宮崎駿さんの生き方や健康管理は大いに参考になると考えられます。

将来の健康状態を追うときの確認項目

宮崎駿さんの将来の健康状態について、今後も安心して最新情報を得たいと考える場合、どのような項目や視点を重視すればよいのでしょうか。

特に高齢のクリエイターや著名人の場合、ネット上でさまざまな噂や憶測が飛び交うため、冷静で客観的な情報収集の姿勢が求められます。

健康情報の確認で重要な視点

まず、健康状態に関する情報を追う際には、必ず公式発表や大手報道機関の情報を第一に参照することが基本です。

公式サイトや信頼性の高いメディアが発表している内容であれば、誤報やデマのリスクを最小限に抑えることができます。

たとえば、スタジオジブリの公式ウェブサイトやNHK、全国紙のデジタル版などは、宮崎駿さんの近況や健康情報を正確に伝えている代表的な情報源です。

次に、健康情報を確認する際の具体的なチェックポイントについて整理します。

以下の表は、宮崎駿さんの将来の健康状態を追うときに意識したい主な確認項目と、情報を正確に受け取るためのポイントをまとめたものです。

| 健康情報の確認項目 | ポイントや注意点 |

|---|---|

| 公式発表の有無 | スタジオジブリや報道機関による発表かどうかを必ず確認する |

| 本人のメディア出演やコメント | 近況報告やインタビューで語られる本人の言葉に注目 |

| 近親者や関係者の証言 | 家族やスタッフが健康状態に触れているかを確認 |

| 公的イベントや受賞時の様子 | 公の場での登場や元気な姿をチェック |

| SNSやネットニュースの情報 | 一次情報源が明確か、過度な憶測やデマが混ざっていないか注意する |

噂や推測に惑わされない情報リテラシー

高齢者の場合、体調の変化や病気の発表が取り沙汰されやすくなりますが、確かなソースを持たない噂やネットニュースだけで判断することは大きなリスクを伴います。

とくにYMYL領域では、健康や命に関わる話題ほど客観的な情報に基づいた判断が不可欠です。

宮崎駿さんについて新たなニュースが出た場合も、必ず複数の公式情報源を比較し、安易な推測や噂話には距離を置くようにしましょう。

また、情報が錯綜した場合は時系列で発表された内容を整理し、過去の発言や公的なコメントと照らし合わせることも有効です。

健康にまつわる話題は本人や家族、スタッフに配慮しつつ、尊重する姿勢を忘れずにいたいものです。

病気が判明した場合の受け止め方と健康情報の確認手順

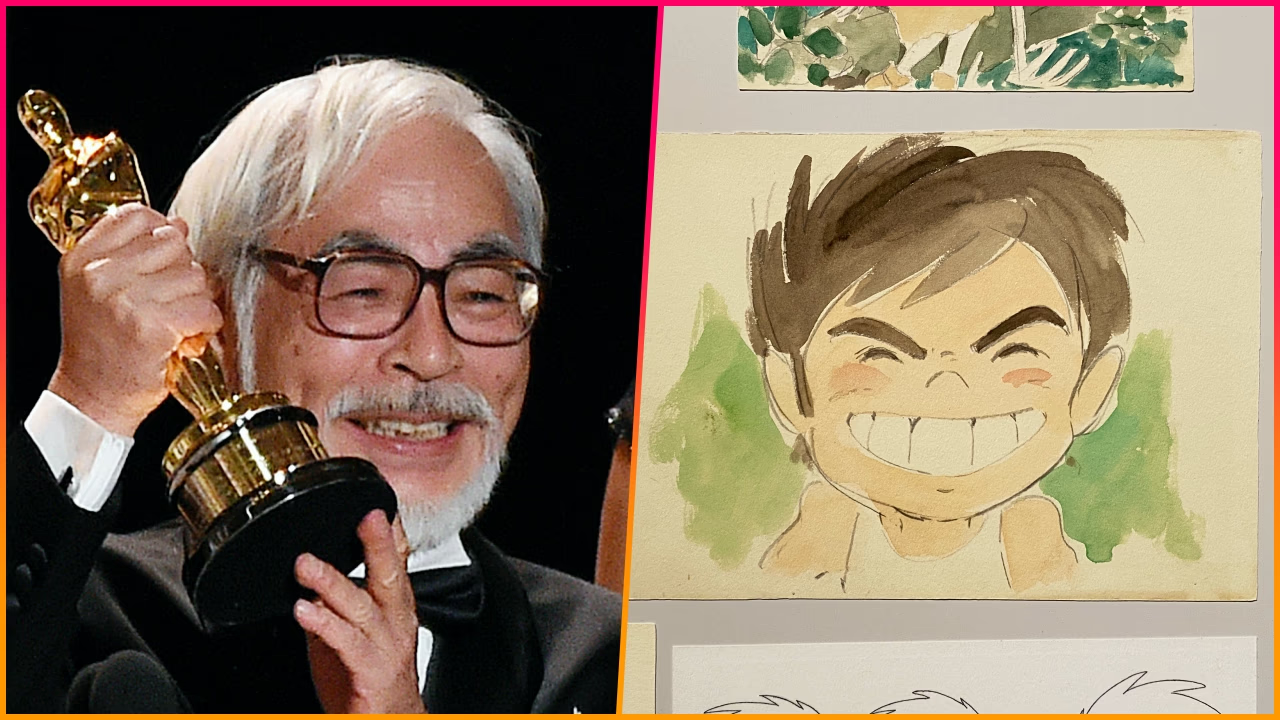

画像出典元:Google画像検索

宮崎駿さんのような著名なクリエイターに対して、もし今後何らかの病気が判明したというニュースが流れた場合、読者やファンとしてどのような姿勢で受け止め、情報を整理・確認していくべきかはとても重要なテーマです。

インターネット時代は、憶測やデマが真実よりも早く広がる特徴があり、正確な理解と冷静な行動が求められます。

ここでは、病気発覚時の心構えと、信頼できる健康情報をどのように見極めていくかのポイントを具体的に解説します。

報道や噂話を目にした時のファーストアクション

まず、SNSやまとめサイト、個人ブログなどで「宮崎駿さんが病気になった」といった話題を目にした際、すぐに信じたり拡散したりせず、まずは公式情報を確認することが不可欠です。

スタジオジブリ公式サイトやNHKなど、信頼性の高いメディアの最新発表や公式コメントが発信されているかチェックしてください。

また、宮崎駿さん本人やご家族、スタジオジブリの関係者が直接コメントを発表している場合は、その内容やニュアンスまで丁寧に読み取りましょう。

公式発表がない段階でSNSのみが情報源の場合、事実とは異なる内容が含まれていることが多いため注意が必要です。

| 確認すべき情報源 | 具体例 |

|---|---|

| スタジオジブリ公式サイト | 宮崎駿さんの近況、公式声明 |

| NHKや全国紙など大手メディア | 健康状態や活動の報道 |

| 本人や家族のコメント | インタビュー、SNSアカウントなど |

正確な情報を得るための手順

病気が発覚したと報じられた場合は、次の手順で情報の真偽を確かめていきましょう。

-

まず、スタジオジブリの公式サイトや信頼できるニュースサイトを検索し、最新の公式発表があるかをチェックします。

-

報道が複数の大手メディアでなされている場合は、内容に食い違いがないかを比較しましょう。異なるメディアが一斉に同じ内容を発信している場合、公式発表や記者会見などを情報源としていることが多く、信頼度が高まります。

-

SNSなどで流れている追加情報についても、必ず元の出典や公式発表へのリンクがあるかを確認してください。根拠のない噂話や誤った情報は、デマとして拡散されるリスクが高いです。

病気発覚時の受け止め方と心構え

著名人の病気について報道された場合、ファンや読者が過度な心配や不安に陥ることも少なくありません。

こうしたときは、本人や関係者のプライバシーや尊厳を尊重し、冷静な姿勢で公式発表や報道を待つことが大切です。

多くの公式メディアは本人や家族の意向に配慮したうえで報道を行っているため、そこに示された事実を丁寧に読み取るようにしましょう。

また、病名や症状などが明らかにされた場合でも、その内容について一方的に悲観的な想像を膨らませるのではなく、公式発表をもとに今後の見通しや治療方針などを冷静に整理してください。

医療に関する用語が難しい場合は、厚生労働省や公的な医療情報サイトなどで専門用語の意味を確認することもおすすめします。

| 受け止め方のポイント | 内容 |

|---|---|

| 公式発表・報道を最優先で確認 | SNSや個人ブログのみの情報は鵜呑みにしない |

| プライバシーと尊厳への配慮 | 憶測や過度な拡散は控え、本人や家族を尊重 |

| 病名・治療方針の理解 | 難しい用語は公的情報サイトで調べる |

| 複数情報源の比較・検討 | 複数メディアで共通して報道されているかチェック |

このような姿勢を意識することで、著名人に関する健康報道に冷静かつ適切に対応できるようになります。

今後も情報が錯綜した場合には、スタジオジブリ公式サイトや信頼性の高い報道機関を中心に、最新情報を追い続けることが安心と正確な理解につながります。

もし訃報が出たら—死亡報道の確認と死因の公式発表の読み方

万が一、宮崎駿さんの訃報が流れた場合、ファンや読者がどのようにその情報を受け止め、公式発表や死因に関する内容を冷静に確認するべきかも非常に重要なテーマです。

著名人の死亡報道は社会的な影響が大きく、同時に多くの憶測やデマが拡散されやすいため、正しい情報の受け取り方を知っておく必要があります。

死亡報道の第一報に接したときの対応

死亡報道が流れた際、まず最初に確認すべきはスタジオジブリ公式サイトやNHKなど、信頼性の高い公式メディアの発表です。

著名人の訃報は必ず複数の大手メディアで同時に取り上げられます。

SNSや個人ブログだけで話題になっている場合は、誤報やフェイクニュースの可能性が高いため冷静に対応してください。

死亡報道には本人の名前や死因、死亡日時、関係者や家族からのコメントが含まれることが多いですが、情報の詳細や言い回しはメディアごとに異なる場合もあります。

そのため、公式発表と報道内容を複数チェックし、情報の一致点や相違点を整理して受け止めることが大切です。

| 死亡報道時の確認項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式発表の有無 | スタジオジブリやNHKなど大手報道機関の公式発表を必ず確認 |

| 死因や発表内容の詳細 | 死因が明示されている場合、その根拠や発表者をチェック |

| 関係者・家族のコメント | 本人に近い関係者がコメントを出しているか、発表内容を比較 |

| 他メディアとの一致・相違 | 複数のニュースサイトを比較し、共通点や違いを整理する |

死因の公式発表の読み方とデマへの対応

死因が公式に発表された場合、その内容を正確に把握し、過度な推測や不安を広げない姿勢が求められます。

近年は個人情報やプライバシーの観点から、詳細な死因が発表されないケースも増えています。

その場合でも、信頼できる公式コメントに基づいて受け止めることが重要です。

また、SNSやインターネット上で流れる未確認情報や噂話については、冷静に情報源を確認し、公式発表や大手メディアの報道と食い違いがないかを慎重に見極めましょう。

訃報が出た直後は混乱しやすい状況となりますが、情報の発信者や引用元が明確なメディアを優先的に参考にすることをおすすめします。

ファンや読者の姿勢

大きな訃報の際には、宮崎駿さんやご家族、関係者への配慮とともに、落ち着いた対応と正確な情報収集が求められます。

過度な憶測や悲観的な想像は控え、公式発表を尊重する姿勢を持ち続けることが、読者自身と周囲の安心にもつながります。

今後も大きなニュースが流れた際は、スタジオジブリ公式サイトやNHK、信頼できるメディアの発表を中心に、最新情報を追い続けてください。

宮崎駿の死因と健康情報の最新整理

- 2025年時点で宮崎駿さんの死亡や死因の公式発表は存在しない

- デマは広告収益やアクセス狙いで拡散されやすい構造である

- 公式確認先はスタジオジブリ公式サイトや大手報道機関である

- SNSや個人ブログ発の一報は一次情報と突き合わせて検証すべきである

- 関係者の訃報や話題と混同して噂が増幅する傾向がある

- 検索上昇の背景に高齢化と引退・復帰の報道サイクルがある

- 直近の公的登場や受賞歴を確認することで健在性を判断できる

- 現在も創作意欲が強く、体調に配慮した制作ペースを維持している

- 幼少期の病弱エピソードはあるが、重篤な現在進行の病気報道は見当たらない

- 規則正しい生活、散歩、バランスの良い食事など健康維持習慣が知られている

- 制作現場では分業やスケジュール調整で負担軽減が図られている

- 健康情報は複数の信頼できる媒体で内容一致を確認するのが基本である

- 病気報道に接した際は発表主体、根拠、時系列を整理して受け止めるべきである

- 訃報が出た場合は公式発表の有無と死因の開示範囲を尊重して確認するべきである

- 噂や推測に流されないために情報リテラシーと当事者への配慮を常に持つべきである